Espèces et espaces protégés

Espèces et espaces protégés

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants (micro-organismes, végétaux, animaux, humains…) et les interactions qu’ils ont entre eux et avec le milieu où ils vivent. Toutes les formes de vie et d’organisation du vivant sont concernées.

En France, près de 20 % des espèces de la faune et de la flore sauvage sont déjà éteintes ou menacées et 80 % des habitats naturels sont dans un mauvais état de conservation, en raison notamment de la surexploitation et de la fragmentation de l’environnement, des pollutions et du dérèglement climatique.

Pour reconquérir la biodiversité, l’Agglo de La Rochelle protège ses milieux naturels, participe à la restauration des continuités écologiques et préserve les espèces.

Espaces protégés

Dans l’agglomération, 6 000 hectares sont reconnus et protégés au titre de leur intérêt écologique, soit près de 20 % du territoire. Le littoral s’étend sur 70 km de côtes. Ces espaces accueillent plusieurs espèces rares et menacées au sein d’habitats naturels remarquables (marais, dunes, pelouses sur sol calcaire…).

Les espaces protégés de l’Agglo :

- 18 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

- 1 Parc Naturel Marin (Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis)

- 1 Parc Naturel Régional (Marais poitevin)

- 6 sites Natura 2000

- 1 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, 3 sites classés et 5 sites inscrits

- 2 Réserves Naturelles Nationales

- 172 ha d’espaces naturels sensibles,

- 1 site du Conservatoire du Littoral

- 2 périmètres d’intervention du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine

Les nombreux zonages d’inventaires, de protection et de gestion du patrimoine naturel démontrent l’intérêt écologique majeur du territoire.

- Pour en savoir plus : L’état initial de l’environnement du PLUi (p9 à 93)

Espèces protégées

Certaines espèces animales et végétales font l’objet d’un régime juridique de protection destiné à assurer leur conservation. De nombreuses espèces protégées occupent notre territoire. En voici quelques exemples.

L’Azuré du Serpolet (Papillon)

Ce papillon est facilement reconnaissable à ses grandes taches noires sur le dessous des ailes associées à sa suffusion bleue et à sa grande taille. Son habitat privilégié est constitué de pelouses sèches où prospèrent ses hôtes : l’origan et une espèce de fourmi (généralement Myrmica sabuleti).

L'Odontite de Jaubert (plante)

Cette plante annuelle endémique de notre pays est protégée sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle affectionne les milieux calcaires secs, c’est pourquoi on l’observe principalement au sein de pelouses calcaires, de friches ou de jachères ensoleillées. De floraison tardive, on peut généralement observer ses fleurs jaunes pâles lavées de rose d’août à octobre.

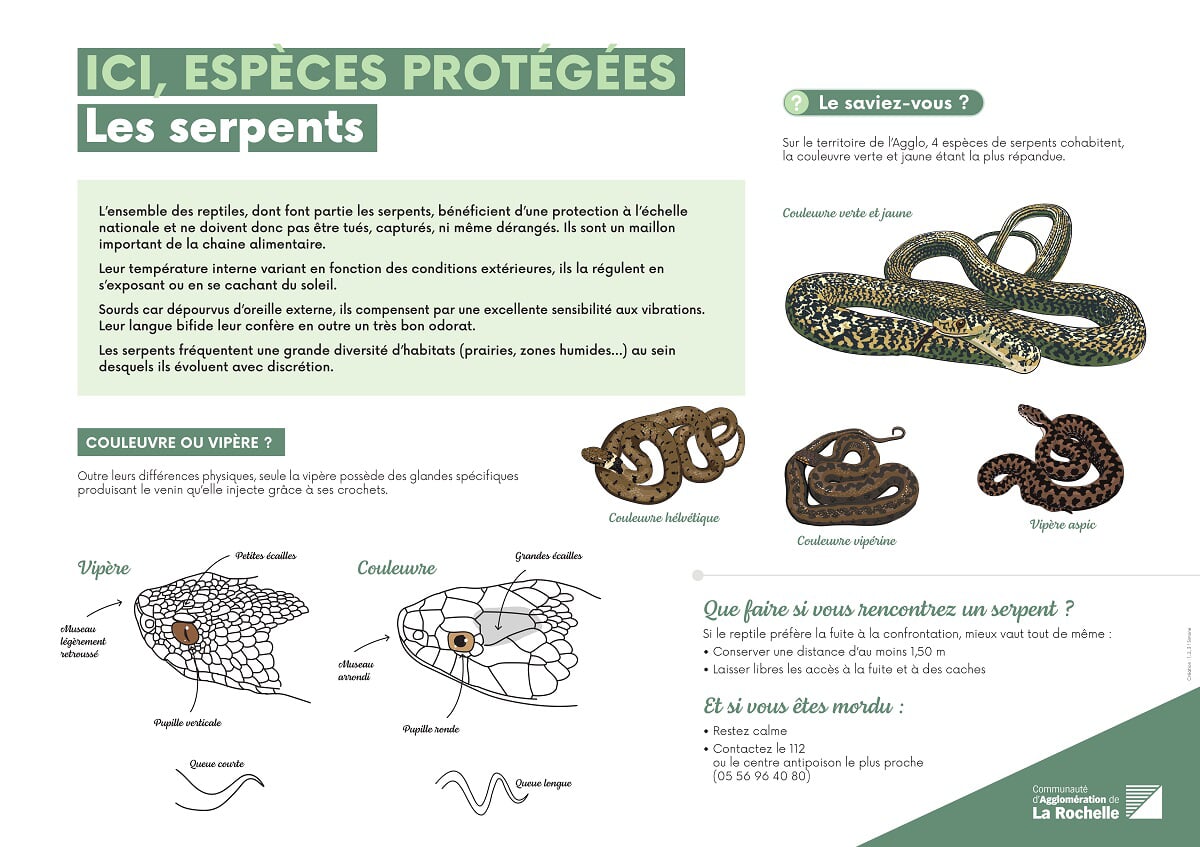

Les serpents

L’ensemble des reptiles, dont font partie les serpents, bénéficient d’une protection à l’échelle nationale et ne doivent donc pas être tués, capturés, ni même dérangés. Ils sont un maillon important de la chaine alimentaire.

Leur température interne variant en fonction des conditions extérieures, ils la régulent en s’exposant ou en se cachant du soleil.

Sourds car dépourvus d’oreille externe, ils compensent par une excellente sensibilité aux vibrations. Leur langue bifide leur confère en outre un très bon odorat.

Les serpents fréquentent une grande diversité d’habitats (prairies, zones humides…) au sein desquels ils évoluent avec discrétion.

Outre leurs différences physiques, seule la vipère possède des glandes spécifiques produisant le venin qu’elle injecte grâce à ses crochets.

Sur le territoire de l’Agglo, 4 espèces de serpents cohabitent. La couleuvre verte et jaune est la plus répandue. Facilement identifiable par ses couleurs, elle ne possède pas de glande à venin et ne constitue donc pas un danger pour l’Homme, comme toutes les couleuvres métropolitaines.

Espèce dépendante des milieux aquatiques, la couleuvre vipérine est souvent observée en surface, tête hors de l’eau, mais peut rester un quart d’heure en apnée. Sur terre, elle se place souvent le long des berges ensoleillées pour réguler sa température et c’est près de là qu’elle va pondre, dans des trous humides exposés au soleil. Capable de passer un an sans se nourrir, elle s’alimente principalement de poissons, amphibiens, mais également de mollusques (vers de terre, limaces... ) et de petits mammifères.

En savoir plus sur les serpents

Les lézards

L’ensemble des reptiles, dont font partie les lézards, bénéficient d’une protection à l’échelle nationale et ne doivent donc pas être tués, capturés, ni même dérangés.

Le Lézard des murailles

Ce petit lézard ne dépassant que rarement les 20 cm de long est le plus couramment rencontré en France. Il présente une grande variété de motifs et de couleurs. Très actif et peu craintif, il s’approche facilement des habitations. C’est l’un des rares reptiles visibles lors des journées ensoleillées hivernales. Il se nourrit d’insectes, mais également d’araignées, vers de terre…

Le Lézard à deux raies

Pouvant atteindre 40 cm de long, c’est la 2ème plus grande espèce de lézard de France. Il se caractérise par la gorge bleue turquoise du mâle en période de reproduction et par sa frilosité : on ne le rencontre qu’au-delà de 5°C et le plus souvent à proximité d’eau sur des zones bien ensoleillées. Le lézard à deux raies grimpe aisément sur la végétation des milieux qu’il côtoie et se nourrit d’insectes, de vers de terre et de mollusques.

Les oiseaux

La Fauvette grisette

Ce petit migrateur passe l’hiver au Sud du Sahara d’où il revient au printemps pour la période de reproduction. De taille moyenne, offrant un plumage discret de brun et de gris autour d’une gorge blanche, la fauvette affectionne particulièrement les milieux herbacés avec des haies et des fourrés sur lesquels le mâle aime se percher pour chanter.

L’Œdicnème criard

Surnommé « Courlis de terre » dans notre région, ce petit échassier d’environ 40 cm possède de grands yeux jaunes qui lui confèrent une vision quasi panoramique de jour comme de nuit. Doté de grandes pattes jaunes, son plumage tacheté, aux couleurs des milieux clairsemés et caillouteux où il s’installe, lui permet de se camoufler aisément.

La Cisticole des joncs

Ce petit oiseau très actif est particulièrement identifiable grâce à la syllabe qu’il émet lors de l’ondulation de son vol. Sédentaire et présent dans les milieux ouverts, il peut faire jusqu’à 3 portées, entre mars et août, dans le nid qu’il a construit en fil de cocon d’araignée. Bien qu’insectivore, il peut également se nourrir de graines.

La Bouscarle de Cetti

Essentiellement sédentaire dans nos régions, ce petit oiseau aussi discret que ses couleurs est facilement identifiable par son chant. Il affectionne les milieux humides avec des herbes hautes et des buissons présentant un point d’eau et tout particulièrement les espaces où poussent les roseaux. Insectivore, la Bouscarle se nourrit au sol d’insectes, araignées, mollusques...

Les amphibiens

Le Pélodyte ponctué

Cet amphibien passe beaucoup de temps hors de l’eau, essentiellement dans des milieux ouverts (prairies, pelouses, jardins...) mais également dans les zones forestières alluviales. C’est toutefois dans un milieu aquatique d’eau douce ou légèrement saumâtre et bien exposé au soleil qu’on le retrouvera en période de reproduction. Il se nourrit d’invertébrés tels que des insectes, des arachnides, des vers...

La Rainette méridionale

Ressemblant beaucoup à la rainette verte, elle s’en distingue par l’absence de bandes sombres le long de ses flancs. Elle affectionne les milieux herbeux, près de points d’eau stagnante où elle trouve facilement les insectes dont elle se nourrit. C’est la nuit, quand elle est la plus active, qu’on l’entend particulièrement bien, notamment au mois de mai où elle s’accouple.

Mesures compensatoires

Comment éviter, réduire ou, à défaut, compenser les atteintes à la biodiversité lors des opérations de construction, d’aménagement et de gestion de l’espace public ? Ces questions, l’Agglo se les pose systématiquement pour minimiser l’impact de ses projets sur l’environnement. Selon cette méthode « Éviter-Réduire-Compenser », la collectivité fait d’abord tout pour ne pas porter préjudice à la nature, si besoin en modifiant ses projets (géographiquement, techniquement, temporellement).

Elle doit ensuite réduire la durée, l’intensité et l’étendue des impacts qui n’ont pu être évités.

Et si ces mesures n’ont pas permis de supprimer les impacts négatifs sur l’environnement, elle apporte une contrepartie positive (compensation) pour assurer un équilibre entre la perte et le gain de biodiversité.

La compensation des impacts sur la biodiversité intervient en dernier recours, lorsque toutes les mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre.

L’Agglo a porté 5 projets qui ont nécessité des mesures compensatoires ces dernières années en raison de la présence d’espèces et habitats naturels protégés. Les groupes d’animaux impactés sont souvent les oiseaux, les reptiles, l’Azuré du Serpolet (papillon) et l’Odontite de Jaubert (plante). Ces projets sont :

- L’avenue Simone Veil (Aytré - La Rochelle)

- La piste cyclable Jean Moulin (La Rochelle)

- Le projet d’écoquartier de Bongraine (Aytré)

- Le Parc Bas Carbone Atlantech (Lagord)

- La zone d’activités de l'Aubreçay (Saint Xandre)

Aujourd’hui ce sont plus de 35ha qui sont gérés favorablement à la biodiversité en compensation des projets réalisés.